История Енисейской губернии через призму семейных хроник священника Ивана Пальмина

Енисейская губерния в XIX веке была огромной территорией, вмещавшей Московскую губернию 77 раз

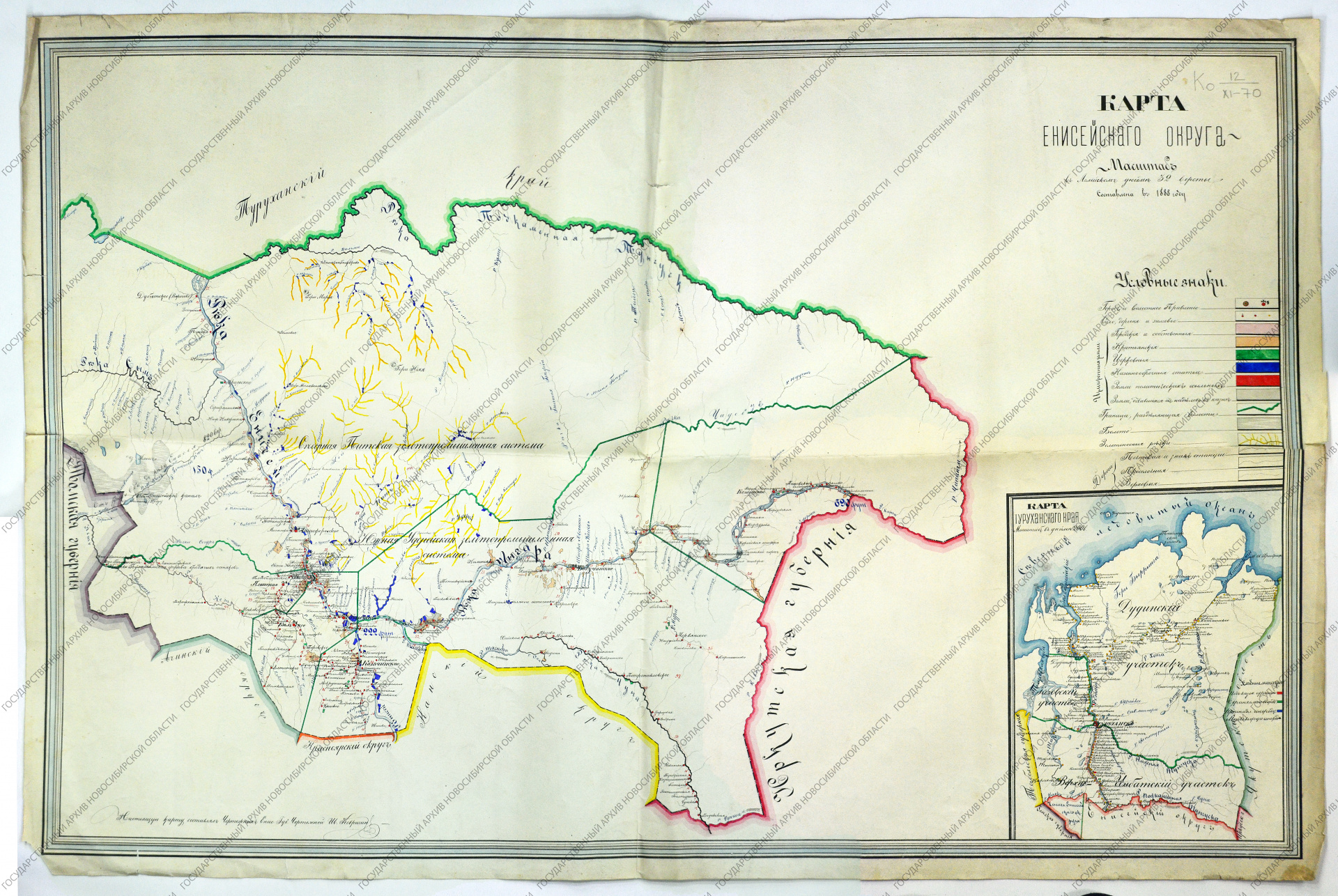

Фото: Мультимедийный архив Новосибирской области. Карта Енисейского округа 1888 год. Составитель Иван Ковригин.

Введение в эпоху: Енисейская губерния в XIX веке

26 января 1822 года именным указом Александра I было произведено разграничение сибирских губерний на Западное и Восточное генерал-губернаторства. 12 декабря того же года последовал второй указ императора: из округов, входивших прежде в состав Томской и Иркутской губерний, выделили Енисейскую губернию [Именной указ от 26 января 1822 г.].

Новая губерния вошла в состав Восточно-Сибирского генерал-губернаторства и простерлась с юга на север на 2800 верст. В административном отношении территория была разделена на Енисейский, Красноярский, Ачинский, Канский и Минусинский округа (с 1898 года — уезды); позднее в состав ее вошли Туруханский край и Усинский пограничный округ. Ко времени основания Енисейской губернии ее население насчитывало 158 748 человек, к 1897 году — уже 570 000. Именно в этот период формировался тот уникальный уклад жизни сибирского духовенства, который сегодня можно восстановить по редким воспоминаниям современников.

Фото: Красноярский краевой краеведческий музей. Здание Красноярской духовной семинарии. Начало ХХ в.

Енисейское духовенство: замкнутый мир со своими правилами

Духовенство Енисейской губернии представляло собой довольно замкнутый мир со своим укладом жизни, своими традициями, строгой иерархией, обособленностью от обычной жизни. Священнослужителям не разрешалось многое из того, что было доступно обыкновенному человеку [Комарова].

Как вспоминал сын священника Михаил Пальмин, «духовенство, начиная с епископа и кончая низшими клириками, жило обособленной с идейно-профессиональной точки зрения жизнью. Единение существовало лишь бюрократически-иерархическое» [Комарова].

Повседневная жизнь и обязанности

Основу жизненного уклада духовенства составляли [Терскова]:

— Исполнение церковных служб и треб

— Соблюдение постов и религиозных обрядов

— Поддержание семейных традиций

— Участие в общественной жизни прихода

«И вместе со служением алтарю мне не редко доводиться быть и работником, и архитектором, и сборщиком, и сторожем, словом принимать на себя такие обязанности, какие представляет жизнь и потребность прихода», — сетовал один из священнослужителей Енисейской епархии [Терскова].

Отношение к прихожанам носило упрощенно-официальный характер. Священники служили в церкви, отправляли обряды, ходили по домам прихожан 3-4 раза в год; присутствовали на семейных обедах по случаю различных событий: именин, крестин, свадеб, похорон [Комарова].

Семья священника Ивана Пальмина: хроника трех поколений

Фото: Красноярский краевой краеведческий музей. Семья священника И.А. Пальмина. Мать Александра Ивановна (слева), жена Анна Николаевна (справа), сестра Августа Алексеевна. 1870-е.

Яркой иллюстрацией жизни енисейского духовенства служит история семьи священника Иоанна (Ивана) Алексеевича Пальмина (1850/1851 — 1919), восстановленная по материалам краевого музея [Комарова].

Детство и образование

Иван Пальмин происходил из семьи дьякона Алексея Яковлевича Пальмина, уроженца Рязанской губернии. В Красноярск он приехал с отцом мальчиком 8 лет в 1856 или 1857 годах. Семья была многочисленной, средствами же отец не располагал, жили бедно [Комарова].

Образовательный путь был типичным для детей духовенства [Комарова]:

— 1858-1859 годы — обучение в духовном училище

— 1872 год — окончание Томской духовной семинарии

— В том же году — рукоположение в священники в Красноярское духовное училище, где обучались дети священнослужителей

Служебный путь

Больше года Иван Пальмин служил в Енисейской и Красноярской епархии в городе Енисейске, в Иверском женском монастыре. В 1873 году перевелся в Ачинский округ село Белоярское. В 1876 году женился на Анне Николаевне Поповой, дочери священника Красноярского кафедрального собора Николая Лаврентьевича Попова [Комарова].

Его дальнейший служебный путь включал [Комарова]:

— С 1886 года — священник Введенской церкви в селе Березовском Красноярского округа

— С 1893 года — священник и законоучитель в Минусинском округе селе Абаканском

— С 1910 года — служба в Минусинске, священник Спасского собора

— С 1915 года — служба в Богоявленском соборе в Енисейске

— В 1917 году вышел за штат, последние годы жил с семьей в Красноярске

Семья и потомки

Иван Алексеевич Пальмин стал отцом многочисленного семейства: 8 сыновей (Николай, Василий, Георгий, Иван, Михаил, Алексей, Александр, Олимпий) и дочь Мария [Комарова].

Судьбы детей отразили социальные изменения в стране [Комарова]:

— Василий Иванович (род. 1877) стал ветеринарным врачом, городским ветеринаром в Красноярске

— Михаил Иванович (род. 1882) посвятил себя библиотечному делу, стал первым заведующим Енисейского центрального книгохранилища

— Георгий и Иван пошли по стопам отца — стали священниками, службу отправляли в церквах Енисейской епархии. Оба были репрессированы и расстреляны в 1938 году.

— Алексей и Александр также были репрессированы, но освобождены по «реабилитирующим обстоятельствам»

Быт и нравы духовенства 1860-х годов

Воспоминания Ивана Пальмина, записанные его сыном Михаилом, рисуют однообразную и серую картину жизни духовенства 1860-х и смежных с ними годов [Комарова].

Повседневная жизнь

Тамара Семеновна Комарова, старший научный сотрудник отдела истории Красноярского краевого краеведческого музея в статье «Из быта енисейского духовенства» писала «В семейной жизни, кажется, не будет преувеличения, если сказать, что преобладали хозяйственные и сдержанные домашние интересы над всеми другими. Женщины-матушки, сестры и дочери священников и дьяков здесь выступали на главных ролях!» [Комарова].

Женская половина семей духовенства занималась [Комарова]:

— Содержанием дома в порядке и опрятности

— Приготовлением кушаний и запасов провизии впрок

— Шитьем белья, вышиванием, вязанием

— Воспитанием детей

«Умственного, эстетического воспитания матушка дать не могла, так как сама очень часто не умела читать и писать. Время было такое, что во всем городе не было женских учебных заведений» [Комарова].

Образование и карьера

Для детей духовенства существовала четкая образовательная траектория [3, Комарова]:

— Мальчиков ждали курсы Духовного училища, а потом Томская или Иркутская духовные семинарии

— Девочки часто оставались безграмотными, их готовили к замужеству

«Окончившие духовное училище некоторые, преодолевая новые трудности, отправлялись с обозами (везли чай или товары) в Томск или Иркутск. Эти путешествия тянулись долго, в то время их ученики исправляли роль охраны обозов» [Комарова].

Свадебные традиции

Первым вопросом перед окончившими семинарию было «скорее исполнить общий совет духовных особ — устроить свое гнездо, т.е. скорее жениться». На «советы» семинаристов обычно «наталкивали» из местных духовных отцов, рекомендуя жениться на дочери священников: «они поповской родовы, хорошей, трезвой семьи; отец плохой ее не отдаст» [Комарова].

Сватание всегда происходило при посредстве сватов и свах, весьма редко — путем писем. За предварительным сватанием происходило свидание в доме невесты: «причем это свидание носило как бы неожиданный характер. Жених зашел со своими знакомыми по какому-то делу. Были задержаны на стакан чаю, который очень часто подавала невеста» [Комарова].

Культура повседневности: от бань до керосиновых ламп

Гигиена и освещение

«Бани своей не было и мыться ходили на Качу, где была общая баня; за мытье целой семьей брали три копейки. Одновременно в бане мылось несколько семей. Каждая семья занимала место на своей лавке» [Комарова].

Освещение до 1880-1890-х годов в деревне было при помощи сальных свеч и плошек. Появление керосиновой лампы стало настоящим событием [Комарова]:

«В одну из поездок в город из с. Белый Яр Ачинского уезда была привезена новинка — керосиновая лампа, стеклянная, синяя… Новость быстро сделалась известной всему селу. Все были уже осведомлены и о той опасности, которую представляет керосин и лампа».

В первый день, когда решено было зажечь лампу, собралась масса народу. «Любопытные смотрели в окна и ждали с тревогой взрыва. Семья вся также из кухни была удалена и наблюдала через приоткрытую дверь за ходом дела» [Комарова].

Подобные частные воспоминания, такие как записки семьи Пальминых, отражают массив событий, фактов, биографий, которые не всегда встретишь в документальных исследованиях, а тем более в официальных бумагах. Мемуарная литература как источник познания прошлого никогда не исчезнет со стола исследователя. Откровенные, непосредственные воспоминания, исходившие радостью или болью, помогают воссоздать живую ткань истории, понять мировоззрение и повседневные заботы людей ушедшей эпохи.

Судьба семьи Пальминых — это микрокосм истории енисейского духовенства, в котором отразились все социальные потрясения рубежа XIX-XX веков: от традиционного уклада до революционных преобразований и репрессий. Их история заслуживает сохранения и изучения как часть культурного наследия Енисейской губернии.

Источники:

- Именной указ от 26 января 1822 г. «О разграничении сибирских губерний на Западное и Восточное управления».

- Комарова Т.С. «Из быта енисейского духовенства». Сайт Красноярского краевого краеведческого музея. (Основной источник, использованный для описания быта, традиций и истории семьи Пальминых).

- Терскова А.А. «Общественная и просветительская деятельность священнослужителей Енисейской губернии во второй половине XIX — начале XX вв.». (Использована для описания обязанностей и общественной роли духовенства).

- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. — 1991. — С.167. (Может служить дополнительным справочным источником по историческому контексту).