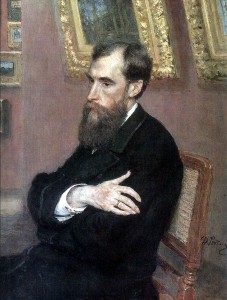

29 мая 1860 года молодой еще Павел Михайлович Третьяков (всего 32 года!) составил завещание. Человеком он был обстоятельным, знал, что случиться с ним может всякое, а к делу своей жизни относился серьезно. И речь не о делах купеческих, процитируем то самое завещание: «Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие».

Но собственными стремлениями много не добьешься. Павел Михайлович умел зажечь сердца. В 1892 году умер его младший брат, Сергей Михайлович Третьяков. И вот что он написал в своем завещании: «Так как брат мой Павел Михайлович Третьяков выразил мне свое намерение пожертвовать городу Москве художественную коллекцию и в виду сего предоставить в собственность Московской городской думе свою часть дома… где помещается его художественная коллекция… то я часть этого дома, мне принадлежащую, предоставляю в собственность Московской городской думе, но с тем, чтобы Дума приняла те условия, на которые брат мой будет предоставлять ей свое пожертвование…». Но такой текст поставил юристов в неловкое положение — завещание не могло быть исполнено, пока остальная часть дома находится в собственности Павла Михайловича. Но преданность делу означает преданность делу. Тут же началось оформление документов для передачи дома городу.

А ошибка в завещании самого Павла Третьякова могла и вовсе погубить все дело. Оказывается, в момент составления вменяемость Павла Михайловича не была официально заверена незаинтересованным лицом, от чего завещание считалось недействительным. А это означала передачу всех средств страдающему от слабоумия сыну Третьякова. Вся Москва была захвачена ходом дела, дошедшего до императора Николая II. К счастью, добродетель и здравый смысл в тот раз восторжествовали над бюрократией, и последняя воля Павла Михайловича была исполнена.