Дневниковые записи Петра Павлиновича Чащина 1919–1920 гг. чудом обнаружили в 2005 году при разборке одного из старых домов в Айтате. Усилиями сотрудников Большемуртинского краеведческого музея О.Н. Селютиной и Л.В. Поповой рукопись удалось оцифровать. В апреле 2015 ее текст в своем «Живом Журнале» с разрешения большемуртинских музейщиков опубликовал красноярский блогер metalchemist.

Гражданскую войну спустя столетия принято воспринимать как время необычайной трагической глубины. Как время, когда дьявольская комбинация экономических, политических, социальных и многих иных факторов пробудила в сердцах миллионов людей темную злобу, тягу к насилию, готовность обратить оружие даже против вчерашних родственников, соседей и друзей.

Вроде бы и трудно это оспорить, но — странное противоречие! — всё больше читая дневниковые записи той эпохи, лично я встречал одно лишь сожаление, непонимание и отвращение к насилию.

Особенно это относится к воспоминаниям не политиков или военачальников, но тех, кого принято называть простыми людьми. Их редко прельщали блестящие ордена и высокие чины, а война им казалась отнюдь не прочерченной линией с флажками, нанизанными на карту. Оттого и мрак братоубийственной войны казался совершенно беспросветным для наиболее просвещенных и нравственно чистых из их числа.

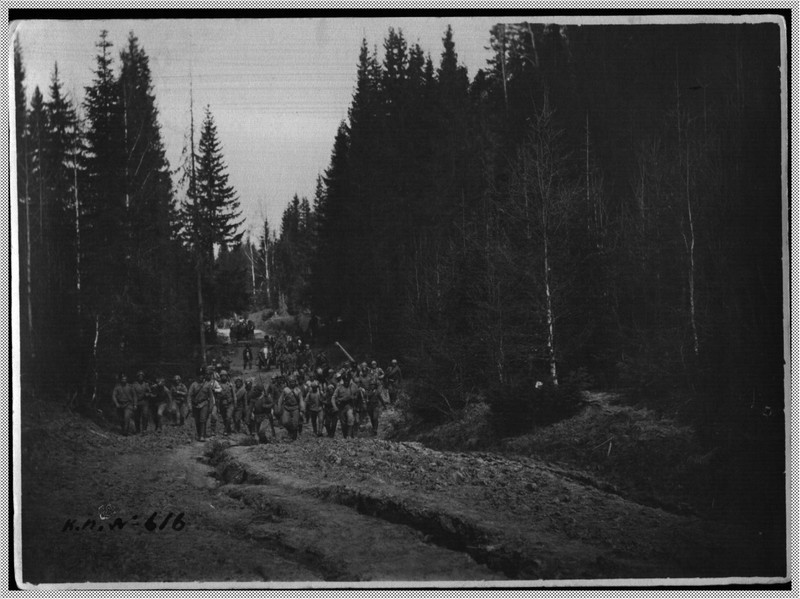

Солдаты Сибирской армии позируют на фоне сооруженного укрепления. 1918–1919 гг. Источник: omsk-history.livejournal.com

Одним из таких людей и был Петр Павлинович Чащин — уроженец села Айтат (современный Большемуртинский район), окончивший учительскую семинарию в Красноярске и вернувшийся на малую родину, чтобы работать по специальности. Если мобилизации в годы Первой мировой войны счастливо обошли его стороной (педагоги в царской России, особенно в сельской глуши, пользовались почетом), то с началом Гражданской войны Чащину всё-таки пришлось «встать под ружье»…

В рядах войск «белой» Сибири, испытывавших хронический дефицит кадров, образованный новобранец достаточно быстро стал прапорщиком (в царской армии этот чин присваивался лицам, окончившим ускоренный курс военных училищ; обычно они командовали взводами). После недолго отпуска, проведенного в родной деревне, Петр Павлинович возвращается в войска, чтобы стать одним из тысяч участников знаменитого «Полета к Волге» — генерального наступления на запад колчаковских войск, обернувшегося в итоге их полным крахом.

Кабы не было войны

Лейтмотив всего дневника Чащина — это последовательное неприятие и инстинктивное отвращение к войне. Войну он не любит и не приемлет, к себе — как к офицеру — относится крайне скептически:

«Не солдатом я создан. Боже, зачем же они заставляют меня делать то, к чему я никогда не привыкну. Назначили на взвод, а я ни одной команды не умею подать. Эх, ты горюшко мое».

Трогательно спустя столетия читать про то, как участник военных действий думал не об орденах и славе, не о том, как уцелеть и выжить, но о своей малой родине и профессиональном призвании:

«Боже, сохрани мою жизнь! Возможно, чтобы хоть одну мою мечту я мог осуществить — построить школу в Айтате.

Не из пустого тщеславия мне хочется сделать это, нет. Мне больно смотреть на мой [самый] богатый во всей почти волости Айтат, и во всей волости дикий и отсталый. Хочется показать мужикам как это необходимо им, какие они глупые и невежи. Убью все свое сбережение, и сделаю».

При этом именно война, в которой сам Чащин сторону не выбирал, серьезно подточила авторитет учителя-офицера в глазах земляков. Очевидно, жители Айтата не входили в число сторонников режима Колчака, что явствует из рассказа Петра Павлиновича об отпуске:

«Дома встретили все радушно, не смотря, на то, что до [этого] меня все односельчане собрались убить. В глаза мне ни один за все время не заикнулся оскорбить чем-либо, и я успокоился».

Впрочем, Чащин признает, что он такой «горе-воин» не один. Многие из солдат войск белой Сибири не было достаточным образом снабжены, обучены и мотивированы:

«Ходили сегодня на стрельбу: плохо стреляют. Иной со слезами на глазах трясётся, заряжая винтовку, точно вот она возьмет, разорвется, и убьет его. Горе — а не солдаты. Как же на позиции мы с ними будем? Боже ты мой, убожество какое-то!»

Война — это бесконечное ожидание

Дневник П.П. Чащина служит и лишним подтверждением любимого многими писателями-баталистами тезиса о том, что война — это не одни сплошные стычки, битвы, наступления и отступления. Большей частью это бесконечные маневры, ожидание новых приказов от командования, обустройство нехитрого быта и борьба со скукой.

Характерна запись от 18 марта 1919 года. «Проходит уж неделя бездеятельного, ленивого житья в этой деревушке. Неужели же еще мы пролодырничаем долго? А ум до того обленился, отупел, что ничего не идет на язык. И выстрелы уж не тревожат. Совершенно равнодушно смотришь на всё окружающее».

На этом общем довольно меланхолично-депрессивном фоне описания битв — словно яркие сполохи. Бесстрастный лаконизм Чащина наверняка бы оценили и Эрих Ремарк с Эрнестом Хемингуеем:

«Меня оставили в третьей цепи, в резерв, как заместителя взводного офицера. Раздался выстрел, другой, третий и из третьей цепи крикнули: „Санитар!“. Один уж ранен. Из села затрещали пулеметы, как градом осыпая наши цепи. Стреляют и залпами. Слышна даже команда: „Батальон, пли“!

Наши дружно отвечают из пулеметов и винтовок. Раненые повалили один за другим, [товарищи] их тащили по снегу, увязая по плечи. Я было сунулся с лошадью, но лошадь так увязла, что еле-еле вытащили на дорогу, уже распряженной. Кое-как завернув других лошадей на узкой дороге, начали отправлять все прибывающих и прибывающих раненых в деревню, где раскинут был „Красный крест“.

Движение без идеи

Автора дневника трудно назвать политизированным человеком. Он не рассуждает о программах политических сил, не испытывает ярко выраженных симпатий ни к одной из существовавших на тот момент партий. Советская Россия и Белое движение, в общем-то, одинаково ему чужды. Чащин не питает симпатий к «своим» и не проклинает «чужих». Гражданская война — не его личный поход во имя высоких ценностей, а навязанное испытание, после которого надо обязательно вернуться домой, к знакомой жизни и привычному труду.

Чащин скрупулезно и беспристрастно свидетельствует о том, как Белое движение проигрывало ту войну — в первую очередь, морально. Оттого и неудивительно, что первые же неудачи после остановки рискованного «Бега к Волге» оказались для колчаковцев фатальными.

Белые войска, не имея должного снабжения, систематически грабили гражданское население:

«Тяжело было на душе у меня, хотелось поскорей выйти и не смотреть на эту картину злого, дикого вернее варварства.

Но уйти вряд ли можно где от того, чтоб не слышать воплей и жалоб жителей. Одна воет и жалуется, что у ней курей всех закололи, у другой бабы лук весь в огороде вырвали и ложки унесли, у третьей самовар украли и корову зарезали вон в лесу…».

Принудительно мобилизованные солдаты не видели смысла продолжать очевидно для себя проигранную войну. Неподчинение приказам, бунты, убийства офицеров становились распространенными явлениями:

«В 50 саженях (около 105 м, — М.Р.) от нашей роты, где помещалась учебная команда, лежали трупы убитых офицеров. Их было семь человек. Некоторые были исколоты штыками.

То, что убитыми оказались „учебники“, и, главное, [прямо] на местах, где они спали, навело нас на раздумье. Учебники цепью отходили в лог, стреляя и кому-то махая шашками. Наша цепь стояла и с недоумением смотрела на них.

Командир батальона Полонский сел на лошадь и поехал к ним, узнать по кому они стреляют и куда отходят. На глазах у всех по капитану грянули выстрелы и он повалился с лошади. Тут уже никто не сомневался что в полку восстание».

А.Н. Пепеляев (третий слева в первом ряду) вместе с другими русскими белыми офицерами и представителями Антанты

Единственное, что в этой ситуации колчаковцы могли противопоставить врагу — это веру в своих наиболее прославленных вождей, но таковых «звезд» на потускневшем небосклоне белой Сибири было откровенно мало. Одной из них был 27-летний генерал-лейтенант Анатолий Пепеляев. Встречу с ним Чащин отмечает в дневнике особенно:

«Оратор он плохой, но зато с каким чувством говорилась каждая его фраза, какой искренностью дышали его слова! Говорил всё старое, знакомое нам, но солдаты слушали со слезами на глазах.

„Мне сказали, — заключил он речь, — что енисейцы — изменники, бунтовщики, что к ним опасно ехать, что они убьют меня, но я поехал. Что значит моя маленькая жизнь, когда гибнет Родина!? Я верю в сибиряков и приехал еще раз спросить их: могу ли я ещё верить в вас, надеяться на вас!? Правда ли то, что мне про вас говорили!?“

„Неправда, ложь, верь нам!“, — загремело кругом в ответ ему.

„Я верю вам, — сказал он, — идите с Богом!“.

Одиночество среди людей

Столь желанная «Итака» совсем неласково встретила своего «Одиссея». Зимой 1919–1920 годов Красноярск, да и вся губерния представляли собой жалкое зрелище: еще не «красные», но уже и не «белые», управляемые хаосом, грабежами и погромами:

«Город положительно наводнен войсками разоруженной «белой» армии, пришедшими советскими войсками с запада и войсками Щетинкина из Минусинска. Люди бродят днями голодные, полубольные, из дома в дом, прося кусок хлеба или обогреться».

Чащин решает вернуться в Айтат и пытаться устроить жизнь при новом, стремительно устанавливающемся порядке — как и многие другие его бывшие товарищи по оружию. Но стать «своим» для советской власти и ее рьяных сторонников у него так и не получилось:

«Заклейменный печатью офицера, я изгнан даже из среды своих мужиков. Я „буржуазия, кулак, колчаковский наймит“. Мне нельзя высказать своего мнения на собрании по тому или другому делу, я даже присутствовать на них не имею права».

Незавершенность последней запись в дневнике создает ощущение особой безысходности:

«Я ушел в себя, я одинок, но я счастлив, что меня пока оставили на свободе. Ведь всех арестовали уж, а я…».

Можно только гадать, как в итоге сложилась судьба автора дневника. Скупое упоминание о деле некого Петра Павловича Чащина можно найти на сайте правозащитной организации «Мемориал» (род. в 1893. Уроженец и житель Большемуртинской вол. Красноярского округа Енисейской губ.). В 1930 году он привлекался ОГПУ сразу по трем пунктам пресловутой 58-ой статьи Уголовного кодекса РСФСР, однако дело было прекращено по пункту 5 статьи 4 Уголовно-процессуального кодекса — за отсутствием состава преступления.